Nos experts ont tranché : qu’il s’agisse de tout nouveaux enregistrements ou de pépites remasterisées, rééditées et redécouvertes avec amour, voici nos 14 albums de jazz de l’année. Accédez directement à chaque critique en cliquant sur les pochettes ci-dessous, ou faites défiler la page pour tous les lire via le menu déroulant.

LIRE LES AVIS

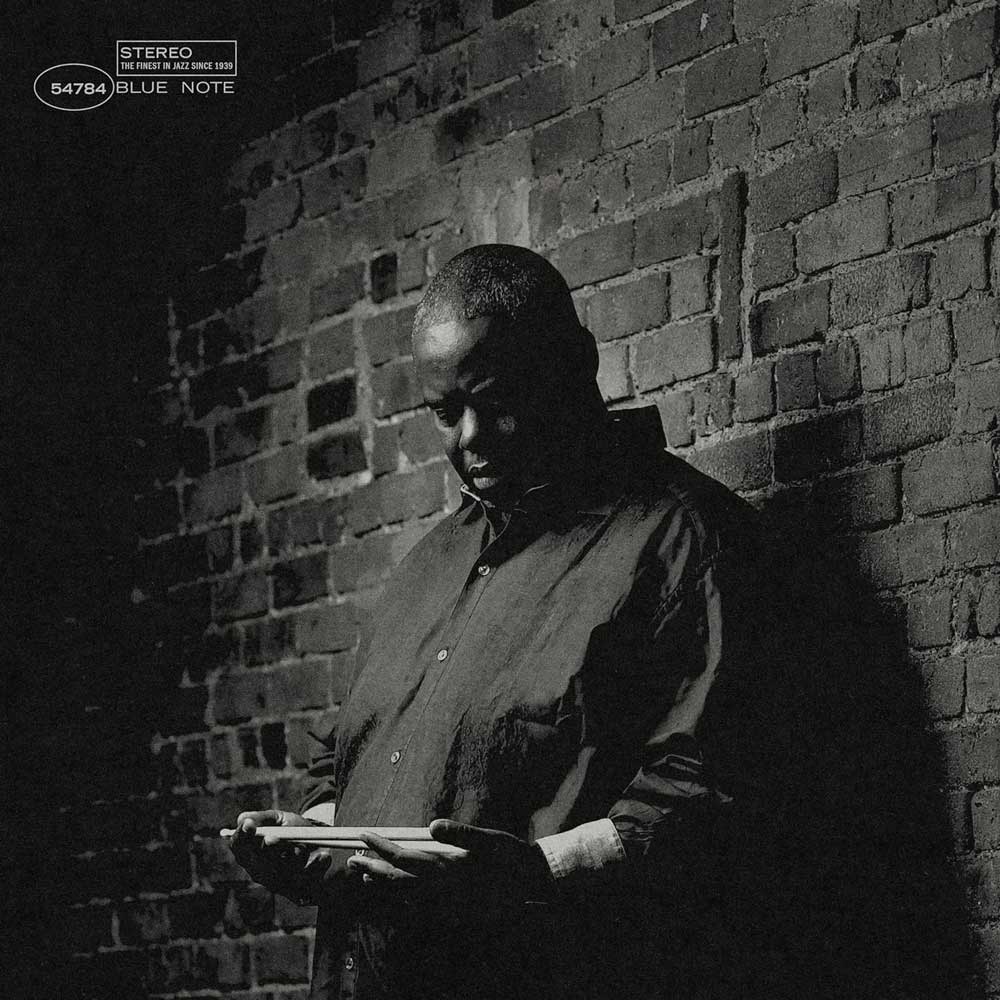

Cet album ne ressemble peut-être pas à un choix typique, surtout puisqu’il a été publié pour la première fois il y a plus de cinq décennies. Les rééditions d’albums ont connu un regain d’intérêt exponentiel depuis le début de la pandémie. Ces cinq dernières années ont été une période de réflexion, peut-être pour le monde entier – un moment pour faire le point sur nos vies et sur la vie en général. Et si la créativité semble aujourd’hui sans limites et présente dans de nombreux domaines, peu de choses ont aussi bien capturé le désenchantement et le désespoir, ainsi que l’espoir tenace pour l’avenir.

Vibraphoniste de premier plan, l’œuvre de Bobby Hutcherson chez Blue Note n’est surpassée que par celle de Horace Silver, avec des albums publiés de 1963 à 1977. En tant que sideman, il apparaît sur des enregistrements comme One Step Beyond de Jackie McLean (sa première session chez Blue Note), Idle Moments de Grant Green et l’œuvre majeure d’Eric Dolphy, Out To Lunch!. Si son idole, le grand Milt Jackson, était connu pour son vibrato subtil et son son presque humain, Hutcherson possédait une pulsation rythmique envoûtante, tout aussi mélodique qu’harmonique. Son son innovant l’a légitimement placé parmi l’avant-garde des musiciens post-bop de cette époque.

Hutcherson a travaillé comme chauffeur de taxi à temps partiel avant de se consacrer pleinement à la musique. Si ces années de galère étaient loin derrière lui, le racisme ambiant persistait. En 1967, il perdit sa carte de cabaret (obligatoire pour se produire dans les clubs de New York) pour possession de marijuana alors qu’il se trouvait à Central Park avec son batteur de longue date, Joe Chambers. Peu après, cette même année, le système de la carte de cabaret fut aboli.

En 1975, Hutcherson n’avait que 34 ans et était déjà un artiste établi. En huit ans, il était retourné dans sa Californie natale, avait retrouvé son collaborateur, le saxophoniste ténor Harold Land – qui avait affiné son style post-bop dans le groupe de Max Roach et Clifford Brown –, et s’était lancé dans un tout nouveau son, fusionnant jazz, funk et soul.

Entre le mouvement des droits civiques et la guerre du Vietnam, chacune de ces réalisations aurait été remarquable à elle seule. Peut-être n’était-ce même pas un choix conscient de continuer à avancer. Les artistes de jazz, comme le reste du monde, essayaient au moins de donner un sens à la confusion et au désespoir qui les entouraient. C’est cette résilience et cette détermination à aller de l’avant que l’on entend dans de nombreux albums de jazz plus progressistes, qui parlent volumes et résonnent encore davantage auprès des auditeurs d’aujourd’hui.

Montara n’y fait pas exception. Échantillonné et repris à de nombreuses reprises, Hutcherson a réuni une véritable brochette de talents pour capturer sa nouvelle direction, notamment sur le morceau éponyme : Larry Nash au Fender Rhodes, Ernie Watts au saxophone ténor et à la flûte, Johnny Paloma, Rudy Calzado, Bobby Matos et Victor Pantoja aux percussions, Dave Troncoso à la basse, Eddie Cano au piano, et Oscar Brashear et Blue Mitchell à la trompette.

Nommé d’après la petite ville côtière où Hutcherson s’était installé, Montara est à la fois méditatif et envoûtant, offrant une échappée quixotesque à la banalité du quotidien. L’arrangement de Hutcherson laisse une large place à une samba hypnotique et sans fin. Évocateur de Harlem River Drive de Bobby Humphreys et de Rock Creek Park des Blackbyrds, Montara capture non seulement l’esprit de l’époque, mais aussi l’essence même du lieu.

Shannon J. Effinger (également connue sous le nom de Shannon Ali) est journaliste indépendante spécialisée dans les arts depuis plus de dix ans. Ses articles sur la musique paraissent régulièrement dans des médias tels que The New York Times, The Washington Post, Pitchfork, DownBeat et NPR Music. Elle vit et travaille à New York.

Jon Batiste lance sur le morceau-titre « Big Money » : « Tu peux acheter une maison, mais pas un foyer ! » Cet album sombre mais joyeux est celui vers lequel je me suis le plus tourné durant cette année politiquement troublée. Pour moi, il sonne comme un disque qui documente le blues profond de notre époque.

Le critique caribéen Stuart Hall disait un jour que « le blues vous mène dans un lieu obscur, mais ne vous y abandonne pas ». « Big Money » fonctionne ainsi : on y entend l’abîme, mais il ne nous y engloutit pas. Batiste interroge : « Quel est ce sérum de vérité que nous refusons d’avaler ? Qu’affrontons-nous, et de quoi fuyons-nous ? »

Le pouvoir corrosif de l’argent et de l’avidité est la première cible de Batiste. Descendant d’esclaves dont l’humanité fut réduite à une simple marchandise, il nous met en garde contre la confusion entre culture et propriété. Dans le film promotionnel de l’album, il déclare : « Cette musique est issue d’un héritage afro-américain… quelque chose qui n’est pas à vendre et ne devrait jamais l’être. »

Le blues de Batiste est un appel à vivre malgré l’état politique du monde, de la destruction environnementale évoquée dans le magnifique « Petrichor », à la corruption de la vérité à l’ère des tyrans et de la violence d’État.

Un autre thème central de l’album est l’individualisme et la solitude. Parmi les huit titres originaux, une reprise saisissante de « Lonely Avenue » de Doc Pomus, avec Randy Newman, se dresse comme une protestation languide contre ce que j’appellerais l’individualisation de tout, y compris de nos succès et de nos échecs. On peut être entouré de monde et pourtant se sentir seul, hyperconnecté et pourtant en totale isolation. La vision de Batiste d’une « musique sociale » collective offre un antidote à ce que Noreena Hertz appelle « le siècle de la solitude ». Le fait que la musique ait été enregistrée en studio avec les musiciens jouant ensemble en direct renforce ce message.

Ce que j’aime dans cet album, c’est qu’il ressemble à un jubilé de jazz et de blues, une convocation des ancêtres pour créer quelque chose de nouveau et de vital. On les entend se rassembler dans le paysage sonore de l’album, de Duke Ellington et Thelonious Monk à Howlin’ Wolf et Professor Longhair. Il y a aussi une référence au reggae dans le dernier morceau, « Angels », qui évoque Toots and the Maytals, avec la participation du producteur Dion « No I.D. » Wilson, surnommé le « parrain du hip-hop de Chicago ». Wilson a collaboré étroitement avec Batiste pendant les cinq années qu’a pris la réalisation de l’album.

Comme le dit Batiste, la musique offre « une porte d’entrée pour une compréhension réelle de l’identité américaine ». C’est une musique de protestation euphorique, qui groove et danse, et insiste sur une vision plus inclusive de la vie américaine. Il nous appelle à affronter notre époque sans peur.

« Nous héritons tous de beaucoup de peurs, mais la vérité chasse la peur et la remplace par un amour urgent, flamboyant et sans crainte. Ne laissez pas la peur vous briser… Peu importe l’obscurité, nous pouvons gagner. » L’album est une puissante exhortation à être plus courageux et plus authentiques, alors que nous anticipons ce qui nous attend dans l’année à venir.

Les Back est sociologue à l’Université de Glasgow. Il a écrit plusieurs livres sur la musique, le racisme, le football et la culture, et il est aussi guitariste.

Nate Mercereau, Josh Johnson, Carlos Niño Openness Trio

Available to purchase from our US store.Dans son livre de poche On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century, Timothy Snyder propose notamment ceci : « Établissez un contact visuel… et comprenez à qui vous pouvez ou ne pouvez pas faire confiance… vous voudrez connaître le paysage psychologique de votre vie quotidienne. »

À première vue, les dérives jazz spirituelles new age et apaisées que les Californiens Nate Mercereau, Josh Johnson et Carlos Niño proposent sur Openness Trio ne semblent pas constituer un moyen de résister aux forces malignes qui ont dominé l’actualité de 2025, mais plutôt quelque chose pour simplement se détendre.

Mais cela ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Comme lorsque l’on croit à tort percevoir une opposition entre le free jazz incandescent et le jazz spirituel plus doux des années 1960, ces deux sons ne sont en fait qu’une seule et même expression. Cette musique d’hier et le jazz d’aujourd’hui conservent ce sens de liberté urgente, de connexion et de confiance en l’autre, essentiel pour rester unis face aux turbulences de notre époque.

« Faire confiance à la musique » est littéralement la manière dont Niño et Mercereau ont décrit leur travail dans une récente interview à JazzTimes. « C’est quelque chose d’important, parce que nous montrons comment nous tenons à être ensemble… Nous faisons un rapport sonore depuis les profondeurs intérieures. » De grandes profondeurs et des hauteurs vertigineuses s’ouvrent sur les cinq longues méditations sonores qui composent Openness Trio. Le saxophone énigmatique de Johnson, le jeu de guitare mercuriel de Mercereau et les vagues d’énergie percussive de Niño créent quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties.

Cette musique recèle un véritable sentiment de liberté. Les pièces ont été enregistrées dans le paysage paradisiaque d’Ojai, en Californie, dans un salon à Elysian Park, sous un poivrier à Topanga Canyon, et l’on peut sentir comment ces paysages magiques se sont infiltrés dans la musique elle-même. C’est manifeste dès le morceau d’ouverture, « Hawk Dreams », où les trois musiciens semblent évoluer à un kilomètre au-dessus des nuages, dérivant mais pleinement vigilants.

Bien que les trois aient joué ensemble sous de nombreuses formes sur la côte Ouest au fil des années (et sur plusieurs parutions du label International Anthem, sans parler de Niño et Mercereau présents dans le groupe New Sun d’André 3000), cet album marque leurs débuts chez Blue Note. Openness Trio transmet la sensation tangible d’un son autrefois underground qui remonte à la surface du grand public. C’est de cette manière que naissent toutes les révolutions musicales. Comme le dit le titre d’un des morceaux : « Anything is possible. »

Voici la traduction en français :

Andy Beta est l’auteur du livre à paraître Cosmic Music: The Life, Art, and Transcendence of Alice Coltrane. Il est basé à New York.

Il existe une tradition sacrée de conscious music dans la culture afro-américaine, et en particulier parmi les artistes œuvrant dans le langage du jazz, qui ont créé une musique puissante, engagée et socialement impactante. Cette musique demeure nécessaire à notre époque, peut-être plus que jamais. Le batteur et compositeur Johnathan Blake s’inscrit avec un grand respect, une grande maîtrise et une expression créative affirmée dans cette tradition avec son troisième album pour Blue Note, “My Life Matters”.

Parmi les artistes de jazz afro-américains qui ont été pionniers dans l’utilisation de la musique comme forme de commentaire social et d’activisme — en particulier pour répondre au racisme, aux inégalités, et aux appels à la liberté et à la justice — on compte Charles Mingus, qui aborda la ségrégation scolaire (“Fables of Faubus”) ainsi que d’autres formes d’injustice raciale et d’hypocrisie en Amérique ; John Coltrane, dont l’émouvant “Alabama” et “A Love Supreme” reflètent une quête spirituelle et morale pour l’unité et une conscience supérieure ; Oscar Peterson, compositeur de “Hymn to Freedom”, devenu un hymne des droits civiques ; Max Roach (“We Insist! Freedom Now Suite”) ; les chanteuses Abbey Lincoln et Nina Simone, dont les voix exprimaient à la fois la douleur et la force de la lutte pour la liberté des Afro-Américains. « Ces musiciens ont placé la barre très haut pour nous », réfléchit Blake. « Si nous ne suivons pas leur exemple, alors nous leur rendons un mauvais service. »

C’est dans cette tradition que Blake évolue, répondant aux réalités auxquelles il était confronté au moment de composer. « À cette époque, alors que j’écrivais cette musique, il semblait que chaque jour j’écoutais les informations et c’était une nouvelle personne de couleur — une autre personne noire ou brune — qui nous était arrachée par ceux-là mêmes qui sont censés nous servir et nous protéger », se souvient Blake. « Je ne voulais pas devenir insensible à ce qui se déroulait sous mes yeux. Je voulais m’exprimer à travers ma musique. »

Co-produit par le célèbre bassiste et compagnon de label Derrick Hodge, l’album met en vedette le quintette central composé du pianiste Fabian Almazan, du vibraphoniste Jalen Baker, du bassiste Dezron Douglas et du saxophoniste Dayna Stephens, avec des invités spéciaux : DJ Jahi Sundance et le chanteur Bilal. La musique a été composée dans le cadre du programme Fellowship du Jazz Gallery, une salle de spectacle new-yorkaise, en 2017. Blake travaillait déjà comme musicien professionnel depuis plus de vingt ans, collaborant avec certaines des figures les plus importantes du jazz : Pharaoh Sanders, Kenny Barron, Maria Schneider, Tom Harrell, Ravi Coltrane, Donny McCaslin et d’autres. Mais il ne s’était pas encore imposé comme compositeur. Cette commande lui a offert l’opportunité de partager pleinement son art.

L’album, composé de 14 titres, tisse six vastes compositions et huit interludes mettant en avant des expressions en solo ou en duo. L’ouverture, “Broken Drum Circle for the Forsaken”, donne le ton, mettant en valeur la puissance du jeu de Blake dès le départ, son urgence renforcée par les platines et les samples de DJ Jahi Sundance. Le morceau suivant, “Last Breath”, est un hommage bouleversant à Eric Garner, un Afro-Américain mort en 2014 après avoir été placé dans une prise d’étranglement illégale par un policier du NYPD ; ses derniers mots — « I can’t breathe » — évoqués dans le titre, sont devenus un cri de ralliement du mouvement Black Lives Matter. On y retrouve les vibraphones aériens de Baker, le souffle ample de Stephens sur EWI, et le jeu propulsif d’Almazan, à la hauteur de l’intensité de Blake. D’autres pièces plus amples (“My Life Matters”, “Can Tomorrow Be Brighter?”) révèlent les talents de compositeur de Blake ; “Requiem for Dreams Shattered” offre de puissants solos de piano/électronique et de saxophone soprano, Bilal renforçant la charge émotionnelle du morceau. Le tendre et mélancolique “We’ll Never Know (They Didn’t Even Get to Try)” met en avant un solo de basse électrique de Johna, le fils de Blake. Les interludes, tout aussi percutants, comprennent “I Still Have a Dream”, où le pizzicato de Douglas accompagne la lecture d’un poème écrit par la mère de Muna Blake, Rio Sakairi. “Can You Hear Me?” est un cri déchirant, Blake seul à la batterie et aux cymbales.

« Quand mes sœurs et moi étions enfants, mes parents disaient toujours que si tu vois une injustice se produire et que tu ne fais rien, tu fais autant partie du problème que ceux qui la commettent », confie Blake. Reliant l’intime et l’universel, naviguant entre le temps, la tragédie et l’espoir, cette musique constitue sa contribution à une importante tradition d’engagement social par la musique, nous rappelant ce que nous partageons en tant qu’êtres humains sur cette planète, ainsi que le fait que beaucoup voient encore leurs aspirations fondamentales entravées par la couleur de leur peau.

Voici la traduction en français :

Sharonne Cohen est une écrivaine et rédactrice basée à Montréal. Passionnée par les arts, la culture et l’imaginaire créatif, elle est journaliste musicale depuis 2001 et contribue à des publications telles que DownBeat, JazzTimes, Okayplayer, VICE/Noisey, Afropop Worldwide, The Revivalist et La Scena Musicale. Ses photographies accompagnent souvent ses écrits.

Il y a vingt ans, je n’avais vu A New Conception qu’au fond d’un magasin de disques, avec une étiquette au prix proprement affolant. Même s’il a été réédité il y a une dizaine d’années (quelques années après la disparition de Rivers en 2011), cet album est resté quelque peu sous le radar, et je suis donc très heureux de le voir bénéficier cette année d’une nouvelle vie.

Avec A New Conception, Rivers s’est écarté de ses deux précédents albums, davantage ancrés dans le free jazz moderne de l’époque, pour tourner son attention vers quelques-uns de ses standards préférés. En faisant cela, Rivers a trouvé un point d’équilibre remarquable : il déconstruit des classiques du jazz pour en faire des déclarations d’intention audacieuses, des mutations de leurs formes originelles. Rivers et son groupe appliquent sa méthode “inside-outside” pour transformer ces standards familiers en créations entièrement nouvelles, tout en respectant les progressions d’accords.

Fait intéressant, Rivers considérait le respect des structures harmoniques originales comme une forme de liberté. « Si je restais uniquement dans le free form, disait-il dans les notes de pochette, ce serait aussi contraignant que si je jouais uniquement de façon traditionnelle. De plus, lorsque je joue des standards, je respecte les morceaux tels qu’ils sont. Dans cet album, par exemple, je suis resté avec les changements réguliers sur chaque titre. Il est très facile de proposer des accords de substitution, mais il me semble qu’il est difficile pour la plupart des musiciens de jouer les changements réguliers tout en sonnant frais. »

Au moment de la sortie de cet album, “frais” signifiait souvent un jeu vertigineux, sur le fil du rasoir — un son pour lequel Rivers était bien connu. Mais avec A New Conception, Rivers prouve que la créativité peut s’épanouir précisément grâce aux restrictions — ou en l’occurrence, grâce aux changements d’accords. C’est d’une certaine manière un appendice à l’adage : « la nécessité est mère de l’invention ». Rivers rend hommage aux grands compositeurs et à ses prédécesseurs de la manière la plus respectueuse qui soit : en imprimant sa voix unique sur les fondations mêmes du jazz. Beaucoup pensent que Rivers jouait principalement du free jazz, mais son approche était profondément enracinée dans le bebop et les standards, et la version de “Detour Ahead” présentée ici renvoie à l’époque où il jouait avec Billie Holiday.

Pour moi, A New Conception est rempli d’un pouvoir transformateur comparable à celui d’un portrait cubiste. Même s’il n’est pas aussi explosif que d’autres albums d’avant-garde de l’époque, ni même que certains albums de Rivers comme Fuschia Swing Song ou Contours, A New Conception frappe d’autant plus qu’il joue avec les structures formatrices du standard. Le son est à la fois classique et progressif, et c’est ce qui lui confère une certaine intemporalité. C’est comme la version jazz d’aider une vieille dame à traverser une rue très fréquentée — il y a quelque chose d’attendrissant, de respectueux, tout en étant rassurant, comme pour dire : « Ne t’inquiète pas, le progrès n’a rien d’effrayant ! »

Voici la traduction en français :

Max Cole est un écrivain et passionné de musique basé à Düsseldorf. Il a écrit pour des labels et des magazines tels que Straight No Chaser, Kindred Spirits, Rush Hour, South of North, International Feel et la Red Bull Music Academy.

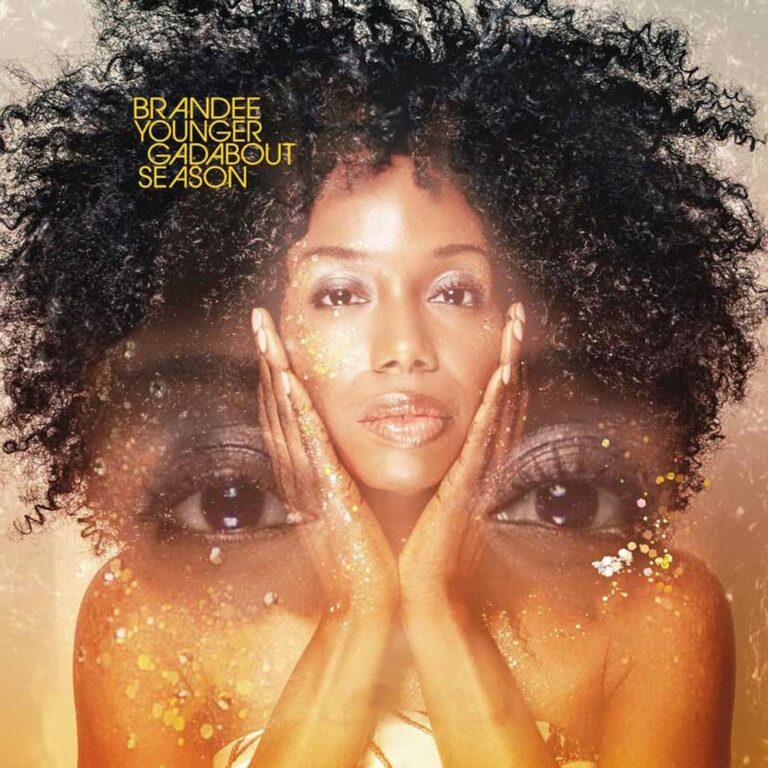

Ce n’est pas seulement que la harpe utilisée sur “Gadabout Season” soit la même Lyon & Healy Style II, dorée à la main à la feuille d’or, qui appartenait autrefois à Alice Coltrane. Mais lorsque l’on s’assoit, en contemplant, après avoir parcouru un voyage entièrement original ponctué de réflexion, de feu et de cœur, cela vient joliment boucler la boucle.

John Coltrane avait offert cette harpe à son épouse, qui posa avec elle pour la pochette de son premier album en 1969, A Monastic Trio. Confier ce trésor restauré à la garde de Brandee Younger — musicienne, compositrice, cheffe de groupe, pédagogue et nominée aux Grammy Awards — témoigne à quel point elle est remarquable.

Les précédents enregistrements de Younger, Somewhere Different (2021) et Brand New Life (2023), l’avaient déjà imposée comme une innovatrice résolue à pousser la harpe plus profondément dans les territoires de la soul, du hip-hop, du R&B et, bien sûr, du jazz spirituel. L’industrie l’a remarqué : sa nomination aux Grammy concernait la Meilleure Composition pour “Beautiful is Black” (elle fut la première femme noire artiste solo jamais nommée dans cette catégorie). Younger a collaboré avec Beyoncé, Lauryn Hill et le regretté Pharaoh Sanders.

Autant j’aimais les œuvres antérieures de Younger, autant “Gadabout Season” a été écouté en boucle. Intitulé d’après le vagabond infatigable — le gadabout — qui trouve joie et guérison dans le mouvement, l’album est né à la suite d’épreuves personnelles, lors d’une retraite créative dans le nord de l’État de New York. Là, avec le bassiste/producteur Rashaan Carter et le batteur Allan Mednard, Younger a tracé un arc narratif allant de la perte à l’acceptation puis au renouveau. Ils sont ensuite revenus à Harlem et l’ont réenregistré — cette fois avec une sélection prestigieuse d’invités — dans l’appartement même de Younger.

Sorte de lecture étendue des étapes du deuil selon Kübler-Ross (« Une année de ma vie, racontée en dix morceaux », a-t-elle expliqué), chaque titre possède une identité propre. “Reckoning”, le titre d’ouverture, mêle des volutes de harpe sereines à des textures électroniques hypnotiques. “End Means”, une déclaration de clôture, voit Makaya McCraven tisser des motifs de batterie tandis que la harpe Younger/Coltrane dialogue avec la flûte du fougueux Shabaka Hutchings. Le morceau-titre, avec McCraven aux percussions, Shabaka à la clarinette et Joel Ross — nouvelle signature Blue Note — au vibraphone scintillant, est empreint d’éclats de soulagement enjoués.

“Breaking Point”, traversé par des rythmes hip-hop puissants et des improvisations de harpe chaotiques, s’écoule vers le serein “Reflection Eternal”, puis vers “New Pinnacle” avant de trouver le calme dans “Surrender”, un morceau magnifique et foisonnant qui s’inspire de A Ceremony of Carols de Benjamin Britten et met en scène la pianiste Courtney Bryant, renversant les codes du chœur de cathédrale du XXe siècle vers l’église noire du XXIe. Younger a grandi en chantant dans un chœur : « L’église noire, c’est fort. C’est du gospel ! »

“BBL” possède un groove incandescent, presque provocateur. Avec la voix éthérée de la chanteuse-compositrice NiiA, basée à Los Angeles, “Unswept Corners” offre une atmosphère tournée vers la guérison. “Discernment”, le morceau final, gagne encore en profondeur grâce aux harmoniques teintées de dub du saxophoniste Josh Johnson.

“Gadabout Season” poursuit la mission de Younger : démontrer la polyvalence de la harpe. Centrée, agile, expressive, la facilité avec laquelle elle navigue entre les mondes — du sacré et mythique au moderne et urbain — invite à l’écoute répétée… et rend hommage avec brio à la harpe dorée de Coltrane.

Voici la traduction en français :

Jane Cornwell est une écrivaine australienne basée à Londres, spécialisée dans les arts, les voyages et la musique pour des publications et plateformes au Royaume-Uni et en Australie, notamment Songlines et Jazzwise. Elle a également été critique de jazz pour le London Evening Standard.

Depuis plusieurs années, le trompettiste Brandon Woody, originaire de Baltimore, fait sensation dans sa ville natale et au-delà. Son potentiel flamboyant était évident pour quiconque croisait sa route, du trompettiste et légende locale Theljon Allen à l’influent Robert Glasper.

Avec “For The Love Of It All”, Woody s’appuie sur des années d’étude, de concerts et de composition pour livrer ce qui est pour moi l’album de 2025 — six morceaux parfaitement conçus, chargés d’une immense force émotionnelle.

Puisant dans l’héritage des héros du hard bop du catalogue Blue Note tels que Lee Morgan et Freddie Hubbard, il semblait tout naturel que Woody rejoigne lui aussi ce prestigieux label. Sa musique fait référence à l’intensité sonore de ces géants du hard bop tout en s’inscrivant résolument dans la voie du post-bop contemporain.

Au moment d’enregistrer “For The Love Of It All”, Woody et son groupe Upendo (le mot swahili pour « amour ») formaient déjà une machine bien rodée, ayant testé en concert une grande partie du matériau qui composerait l’album.

Tout au long du disque, l’auditeur est gratifié de performances remarquables de chacun des quatre musiciens principaux. Aux côtés du jeu de trompette agile de Woody, Troy Long propose un accompagnement pianistique réfléchi et expressif, Michael Saunders assure des lignes de basse fluides, tandis que Quincy Philips complète le quartet avec une batterie détaillée mais puissante.

Sur un album riche en moments marquants, l’ouverture “Never Gonna Run Away” — une ode à l’amour de Woody pour Baltimore — montre le groupe en pleine effervescence, tandis que la voix invitée d’Imani-Grace complète parfaitement les lignes de trompette chaleureuses mais percutantes.

De la mélodie riche et profondément émotive de “Perseverance” jusqu’au morceau de clôture et thème officieux du groupe, “Real Love Part 1”, Woody démontre une maturité de compositeur et d’instrumentiste qui dépasse largement son âge.

Au fil de l’année, alors que je revenais sans cesse à “For The Love Of It All”, l’album n’a cessé de grandir à mes oreilles : de nouveaux détails, de nouvelles interactions entre les musiciens se révélaient à chaque écoute.

Avant la sortie de l’album, j’ai eu la chance d’interviewer Woody pour Everything Jazz. Je le connaissais comme jeune musicien prometteur et j’avais entendu quelques morceaux, mais je n’étais pas préparé à l’impact de l’album lorsque je l’ai découvert avant notre entretien.

Cette interview avec lui a été l’une de mes plus mémorables de l’année. Les appels Zoom peuvent parfois rendre plus difficile l’établissement d’un lien avec un invité, mais il n’en fut rien avec Woody. Sa passion pour la musique, pour son groupe, et pour les inspirations qui l’ont mené là où il est aujourd’hui transparaissait dans chacun de ses mots.

Ce fut une conversation vaste qui a abordé la lutte, son éducation, le pouvoir de la musique et ses espoirs pour l’avenir. À propos de l’album, il m’a confié : « Ça ressemble à la lutte noire et à la réussite noire. Et ça ressemble à mes ancêtres. »

Avec “For The Love Of It All”, Woody a livré l’un des débuts les plus pleinement aboutis que j’aie entendus depuis des années. C’est un disque qui connaît son histoire mais regarde fermement vers l’avenir. J’en attendais beaucoup, mais mes attentes ont été largement dépassées. Après ce premier album triomphal, l’avenir de Brandon Woody s’annonce radieux.

Voici la traduction en français :

Andrew Taylor-Dawson est un écrivain et spécialiste du marketing basé dans l’Essex. Ses écrits sur la musique ont été publiés dans UK Jazz News, The Quietus et Songlines. En dehors du domaine musical, il a écrit pour The Ecologist, Byline Times et d’autres publications.

Il existe une abondance de chanteur·euses-compositeur·rices maniant la guitare, alors qu’est-ce qui permet de se hisser au sommet ? Don Was le saurait. Le premier album de Maya Delilah est né d’un appel avec le président de Blue Note, qui avait repéré quelque chose d’exceptionnel chez elle sur TikTok.

“The Long Way Round” regorge d’idées et marque l’arrivée confiante d’une artiste prometteuse. Chaleureux et empreint de nostalgie, l’album dresse le journal intime d’une jeune femme née dans les années 2000, en quête de sens dans ses relations, sa place dans le monde et son identité ; un disque profondément pertinent pour de jeunes oreilles en période de turbulence et de changements rapides.

Avec sa guitare comme tremplin, Delilah puise dans divers horizons de l’instrument : jazz, folk, soul, country, funk et Americana teintée d’influences occidentales se glissent subtilement ici et là. À cela s’ajoutent le style d’écriture et la voix de la Nord-Londonienne — chaleureuse, relativement discrète et profondément contemporaine — qui unifient son univers artistique.

Les chansons de Delilah sont des compositions soignées, chacune ayant un thème clair et des refrains mémorables. Certaines sont rendues plus savoureuses par des harmonies créatives ; on peut admirer l’interaction entre sa guitare et l’orgue de Cory Henry sur “Jeffrey”. Son lyrisme est un autre point fort. Dans “Maya, Maya, Maya”, elle chante : « Flicking through a magazine, seeing all the people that I will never be, I bet life was good before TV, where people said good morning and wrote in diaries », évoquant un sentiment de perte mystérieux mais familier pour les plus jeunes. Sur “Did I Dream It All”, elle nous entraîne dans le désespoir romantique : « I see no other way, too late to hesitate, a lion in the cage, and as the days go by, you must be wondering why, my dreams won’t let us die. »

La dextérité de Delilah sur les cordes brille tout au long de l’album. Deux solos complets encadrent le disque, mettant en avant ses compétences de guitariste avant celles de chanteuse. Il y a également un peu de groove au milieu de cette douceur. “Squeeze” s’écoule sur une ligne de basse entraînante et une allure proche de Lenny Kravitz.

Delilah s’est consacrée huit heures par jour à son instrument pendant le confinement, affinant encore les compétences qu’elle développait en tant que seule guitariste électrique féminine de sa classe à la célèbre BRIT School de Croydon, dans le sud de Londres. Parmi les anciens élèves de l’école figurent Amy Winehouse, Adele, FKA Twigs et Cat Burns. Le fait que Delilah ait appris la guitare principalement à l’oreille, afin de contourner sa dyslexie sévère, explique en partie son agilité sur le manche et sa maîtrise de l’improvisation.

Inspirée par des artistes comme Derek Trucks, John Mayer et Ella Fitzgerald, Maya Delilah livre un premier album remarquable qui documente les débuts d’une étoile montante. Tout comme “Alas, I Cannot Swim” l’avait été pour la chanteuse-compositrice anglaise Laura Marling, je m’attends à ce que “The Long Way Round” soit également le prélude à de grandes choses à venir.

Tina Edwards est journaliste musicale, DJ et animatrice. Elle cofonde les plateformes curatoriales re:sonate et Queer Jazz, et anime son propre club Bandcamp appelé Jazz-ish Jazz Club. Ses articles paraissent dans Bandcamp Daily, DownBeat, Monocle et bien d’autres.

Un album concept où le concept ne vient jamais gêner la musique magnifiquement construite — et qui recèle un secret caché.

Le pianiste Gerald Clayton a connu une belle année, et son nouvel album “Ones and Twos” pour Blue Note en est la preuve de sa rigueur et de son travail. Parallèlement à ce disque, il fait partie du supergroupe de la nouvelle génération Out Of / Into — qui a sorti deux excellents albums en un an —, il accompagne des artistes tels que John Scofield, et son agenda de tournées suscite le respect des musiciens les plus aguerris.

Mais comment a-t-il trouvé l’espace mental nécessaire pour concevoir un album aussi complexe et inventif — ou devrait-on dire deux albums ?

En hommage aux turntablists et DJs qui ont façonné son adolescence musicale, Clayton réussit ce que beaucoup avant lui ont échoué à faire : il crée un album de jazz imprégné d’une mentalité hip-hop, qui est bien plus qu’un simple concept.

“Ones and Twos” fonctionne parfaitement comme album classique : 14 morceaux originaux, d’une conception serrée, allant du soulful au dramatique, en passant par des pièces introspectives. Mais lorsque les deux faces sont jouées simultanément, un tout nouveau panorama s’ouvre — chaque morceau de la face A s’emboîte parfaitement avec ceux de la face B, générant 7 morceaux supplémentaires qui semblent à la fois familiers et inédits. À l’image d’un DJ qui crée un nouveau monde musical à partir de platines et d’une table de mixage, Clayton obtient le même effet avec un ensemble complet. Et ça fonctionne.

Une fois le “truc” découvert, on a l’impression de remporter un bonus, mais l’expérience recèle aussi une dimension philosophique : « Le projet pose des questions, explique Clayton. Est-il possible que deux mélodies existent simultanément ? Deviendront-elles inévitablement une mélodie et un contrepoint, l’une cédant à l’autre ? Ou deux mélodies fortes et indépendantes peuvent-elles coexister et réussir ensemble ? »

Pour moi, la réponse est un oui retentissant — et le contrepoint qui en résulte est d’autant plus réjouissant qu’on peut l’apprécier séparément avant d’en entendre l’effet complet.

Une grande part du succès de “Ones & Twos” revient à l’orchestre, choisi parmi les collaborateurs proches de Clayton : ses camarades de Out Of / Into Joel Ross au vibraphone et Kendrick Scott à la batterie ; Elena Pinderhughes à la flûte (dont le vibrato chaleureux et ample ressemble à une étreinte sonore) ; Marquis Hill à la trompette ; et Kassa Overall à la production et aux percussions.

Les arrangements réfléchis et l’utilisation intelligente de l’instrumentation évoquent un jazz de chambre cinématographique. Des solos de piano surgissent au milieu d’amples nappes orchestrales, et le son distinctif, chaleureux et clair du groupe fait de ce disque un album qui séduira autant les amateurs de jazz que les néophytes. Si vous cherchez des solos de piano extravagants et des démonstrations de virtuosité, vous êtes au mauvais endroit.

Peut-être que la réussite de cette approche créative, là où tant d’autres ont échoué, tient à la génération de Clayton & Co. Aujourd’hui dans la quarantaine, Clayton a grandi à l’âge d’or du hip-hop, de la soul et du R&B — il baigne dans cette musique de qualité depuis toujours. Des jazzmen comme Branford Marsalis ou feu Roy Hargrove ont exploré avant lui la fusion jazz / hip-hop / soul, mais la musique de Clayton semble moins un mélange de genres qu’une direction nouvelle à part entière.

La politique de Blue Note de collaborer avec de grands pianistes à tous les stades de leur carrière ne semble pas ralentir — il suffit d’écouter le premier album de Paul Cornish, “You’re Exaggerating”, pour s’en convaincre.

C’est un album caméléon qui change de forme selon la perspective de l’auditeur. Plus important encore, peut-être qu’un album de jazz peut contribuer à construire des ponts sociétaux, chose si rare dans le discours public cette année. Nous avons beaucoup à apprendre de Gerald Clayton.

Freya Hellier est éditrice de contenu pour Everything Jazz. Elle a passé de nombreuses années à concevoir des programmes sur tous les genres musicaux pour BBC Radio 3, Radio 4 et au-delà.

Blake Mills et Pino Palladino sont deux des musiciens accompagnateurs les plus prolifiques de la scène musicale actuelle. Le bassiste Palladino est sans doute surtout connu pour son travail néo-soul avec D’Angelo, ainsi que pour ses prestations avec John Mayer, Adele ou The Who. Le producteur et multi-instrumentiste Mills, quant à lui, a collaboré avec des artistes aussi variés que Bob Dylan, John Legend, Laura Marling ou Perfume Genius. Leur son est libre et malléable, capable de se fondre dans une multitude de genres et de formations.

En duo, leur premier album de 2021, “Notes and Attachments”, témoignait de leur immense flexibilité musicale, proposant huit morceaux instrumentaux agités et sans frontières stylistiques. Avec le nouvel opus de cette année, “That Wasn’t A Dream”, le duo pousse encore plus loin sa créativité omnivore, composant des arrangements instrumentaux envoûtants qui peuvent au premier abord sembler de la musique d’ambiance downtempo, mais qui finissent par s’insinuer sous la peau et persister grâce à leur nature insaisissable.

L’ouverture “Contour” donne le ton, avec une guitare latino pincée et un rythme de basse plaintif sur des percussions à la main, avant que des bois réverbérés ne susurrent, décalant la mélodie et déstabilisant cette composition par ailleurs structurée. Le morceau suivant, “Somnabulista”, s’épanouit dans cette sensation d’inquiétude, introduisant synthétiseur et mélodie vocale fractale dans un arrangement plaisant et léger, tandis que “I Laugh In The Mouth Of The Lion” ponctue sa guitare doucement arpégée d’une alarme pulsante enfouie dans le mix, ajoutant une tension chaque fois que l’auditeur se laisse emporter par le groove.

D’autres titres, comme “Taka”, débutent dans ce mode troublant, avec des attaques de basse bourdonnantes et des fragments de mélodie qui résonnent, avant que le duo ne glisse vers une interprétation dense de P-Funk, Palladino mettant en avant son sens caractéristique du groove à la basse, accompagné de la mélodie de bois traitée électroniquement par Mills. Les références à la bossa brésilienne dans le morceau-titre de clôture voient également le duo s’engager dans un arrangement contrapuntique, tandis que des vocalises chuchotées et plaintives et un swing somnolent ajoutent encore un sentiment de décalage et d’étrangeté au morceau.

À l’instar de ces premiers instants après le réveil, encore embrumé par le monde du rêve, “That Wasn’t A Dream” se délecte dans une étrange liminalité, flottant à travers les textures musicales sans jamais se fixer ni s’ancrer dans un mouvement unique. C’est un album qui change constamment sous vos pieds à mesure que vous l’écoutez.

Le point culminant de 13 minutes de l’album, “Heat Sink”, en est un exemple parfait, faisant intervenir le saxophoniste invité Sam Gendel et son son de cuivre synthétisé pour produire un solo désaccordé et poignant qui dialogue avec les harmoniques de basse de Palladino, stables et progressivement croissantes. Tout au long de la longue durée du morceau, le trio raconte une histoire musicale qui serpente comme un monologue en voyage, transmettant un sens impressionniste sans mots.

À l’ère actuelle de la prévisibilité algorithmique et de l’IA deepfake, la musique de Palladino et Mills captive précisément par son étrangeté innée — ce sentiment d’effondrement imminent ou de chaos qui ne peut venir que de l’empreinte de la créativité humaine. Leurs arrangements peuvent parfois surprendre et sont assurément imprévisibles, mais ils captivent toujours l’attention grâce à leur singularité de voix distincte — un son qui, individuellement, pourrait apparaître sur les œuvres d’autres artistes, mais qui, ensemble, ne peut être que l’œuvre de Palladino et Mills.

Voici la traduction française :

Ammar Kalia est écrivain et musicien. Il est critique musical mondial pour The Guardian et écrit également pour The Observer, Downbeat, Jazzwise et d’autres publications. Son premier roman, A Person Is A Prayer, est disponible dès maintenant.

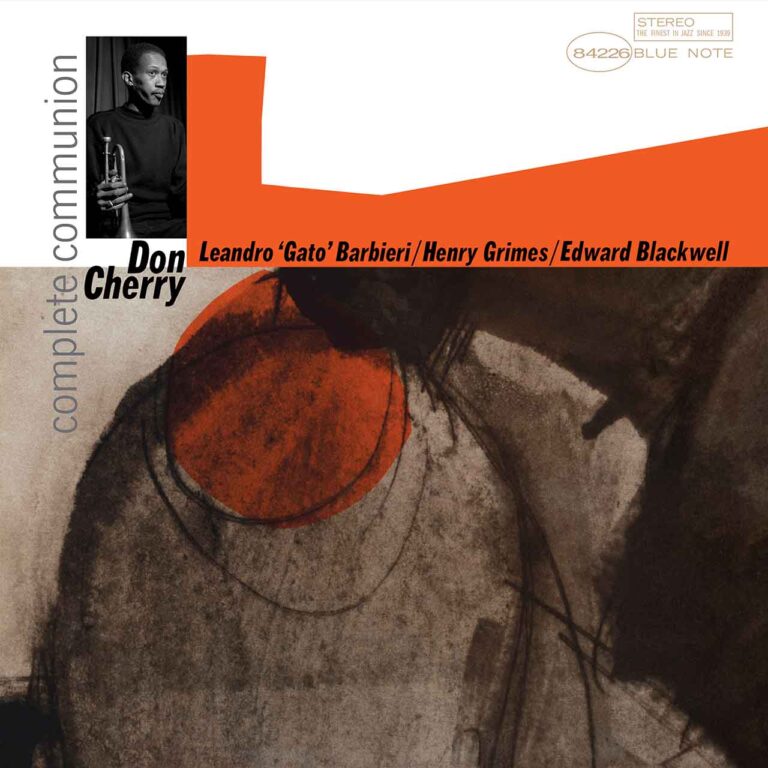

Je me souviens encore très clairement du moment et de l’endroit où j’ai entendu ça pour la première fois. Madlib avait samplé une partie du côté A pour le morceau de Quasimoto “Microphone Mathematics” ; à l’époque, je cherchais constamment les sources utilisées par mes producteurs hip-hop préférés, et je finissais souvent par aimer les originaux encore plus que les morceaux qui les avaient samplés. La même chose m’est arrivée avec “Complete Communion”.

Avançons jusqu’en 2025. Chaque fois que je parcours les actualités ou les titres de l’industrie musicale, je ressens immédiatement de la frustration. L’un des développements les plus sombres récents est l’engouement complètement injustifié pour l’IA générative, qui nous submergera bientôt d’une mer de médiocrité. Ma réaction immédiate est de chercher refuge et de me détourner. Je laisse tomber mon service de streaming et commence à dépenser une somme déraisonnable en vinyles physiques. Musicalement, je retourne à une époque pré-digitale où des musiciens humains expérimentés enregistraient encore leurs improvisations ad hoc directement sur bande, sans beaucoup de possibilités de correction.

Ma redécouverte favorite de l’année est “Complete Communion”, l’album révolutionnaire de free jazz de Don Cherry sorti en 1966, son premier album en tant que leader pour Blue Note. Il a été enregistré avec un groupe exceptionnel, comprenant une section rythmique avec laquelle Cherry jouait depuis ses débuts dans le groupe d’Ornette Coleman (Henry Grimes et Ed Blackwell) et le saxophoniste argentin Leander “Gato” Barbieri.

Le défunt écrivain allemand de jazz Ekkehard Jost a qualifié cet album de l’un des documents les plus importants de l’avant-garde des années 1960 dans son ouvrage influent “Free Jazz”. Je suis ravi que Joe Harley ait inclus un remaster dans sa série vénérée Tone Poet cette année.

Dans mon article original racontant l’histoire de l’album, j’écrivais : « Chacun des quatre musiciens a une voix égale. Il n’y a pas de chef de bande, seulement des chefs de bande. Pas de solistes, tous sont solistes. C’est quelque chose de spirituel, quelque chose de communautaire. »

Ce que j’aime le plus dans les compositions de Cherry, c’est qu’elles sont fermement ancrées dans le cadre du bop, tout en permettant aux musiciens de s’exprimer à tout moment, de toutes les manières imaginables. En termes d’éloignement du centre tonal, Cherry et ses pairs vont même un pas plus loin que les innovations modales de Coltrane ou Dolphy ; néanmoins, je trouve ces suites plus proches dans l’esprit du travail de Jackie McLean et Sonny Rollins de l’époque que, disons, de certaines abstractions post-classiques d’Anthony Braxton ou Cecil Taylor. Elles restent profondément ancrées dans l’histoire de la musique noire.

“Complete Communion” prouve que le free jazz peut être une musique agréable à écouter – pas seulement en concert, mais aussi en enregistrement. Pour moi, y revenir en 2025 n’est pas une manière de glorifier un passé meilleur ; c’est regarder en arrière pour trouver la bonne direction à suivre, revivre ce qu’il y a de précieux dans la musique live faite par des humains, et ce que nous sommes sur le point de perdre dans un monde où 97 % des auditeurs ne peuvent même pas distinguer le travail créatif d’un fond généré par l’IA. Cette musique nous rappelle ce qui est en jeu aujourd’hui et sert de passerelle pour renouer avec tout ce que j’aime dans elle.

Stephan Kunze est écrivain, auteur et rédacteur commissionné pour Everything Jazz. Il écrit la newsletter zensounds consacrée à la musique et à la culture expérimentales.

Quel plaisir de voir l’album de Bennie Maupin de 1977, Slow Traffic To The Right, réédité en vinyle de luxe cette année. C’est un artefact clé d’une époque où toutes sortes de sous-genres de la musique noire se croisaient : jazz/funk, jazz spirituel, jazz modal, free jazz.

D’une certaine manière, cet album marque aussi la fin d’une ère dorée pour des artistes comme Gil Scott-Heron, Leon Thomas, Gary Bartz, Lonnie Liston Smith et Herbie Hancock, juste avant que le R’n’B et la disco produits par machine ne s’imposent vraiment (il est probablement intéressant de noter que la version en streaming de l’album suivant de Maupin, Moonscapes, propose une interprétation disco très étrange de Baker Street de Gerry Rafferty…).

Maupin est bien sûr surtout connu comme multi-instrumentiste à vent dans le groupe Head Hunters de Hancock, mais Slow Traffic n’était que son deuxième album solo. Il a fait appel à quelques musiciens clés de Secrets de Hancock : le batteur James Levi, peut-être le héros méconnu du groove des années 1970, jamais dominant mais toujours exploratoire, le synthétiste et designer sonore Dr Patrick Gleeson (qui a également mis à disposition son studio san-franciscain Different Fur pour l’enregistrement) et le maître bassiste Paul Jackson. Patrice Rushen, alors âgée de seulement 23 ans, était la « Herbie » de l’album, jouant un Fender Rhodes et un clavinet superbes.

L’ouverture It Remains To Be Seen aurait pu figurer sur Secrets, tandis que Eternal Flame présente un rythme latin et un vamp de basse en mineur, mais les claviers jouent en majeur par-dessus – un autre tour de passe-passe à la Herbie. L’arrangeur Onaje Allen Gumbs est central ici – consultez l’hommage en ligne de Marcus Miller pour découvrir toute la carrière illustre de Gumbs.

Water Torture propose une mélodie sinueuse de Maupin, un vamp de basse classique en G (avec de jolies descentes inattendues en E de temps en temps) joué par l’ex-bassiste du Mahavishnu Orchestra, Ralphe Armstrong, et quelques comping funky de Rushen. Mais les cordes et les chants scandés suggèrent quelque chose de bien plus menaçant.

Même You Know The Deal – non composé par Maupin – aurait pu être un funk typique de série policière, mais s’accompagne de touches bizarres comme les synthés spatiaux, la basse en phasing et la guitare électrique puissante de Blackbyrd McKnight de Funkadelic.

Lament comporte un jeu de piano étonnamment tynerien signé Gumbs, qui écrit également le morceau de clôture Quasar. Avec son groove en 7/8 et ses cordes épiques, on peut imaginer Leon Thomas au chant. Eddie Henderson intervient aussi avec un solo incisif de bugle.

Slow Traffic est un album relativement court, et Maupin ne ressent pas le besoin d’imposer de longs solos, laissant chaque musicien apporter quelque chose d’unique sur chaque morceau. Il lui a succédé avec Moonscapes – également fascinant, mais un peu plus lisse – tout en évitant jusqu’ici le « fusion » teinté de R’n’B durant sa carrière solo. Et on peut douter du succès commercial de cette période pour Bennie – l’ère de Birdland et de Feels So Good de Chuck Mangione fut relativement brève. C’est donc le moment idéal pour se plonger dans Slow Traffic.

Matt Phillips est un écrivain et musicien basé à Londres, dont les travaux ont été publiés dans Jazzwise, Classic Pop, Record Collector et The Oldie. Il est l’auteur de John McLaughlin: From Miles & Mahavishnu to the 4th Dimension et Level 42: Every Album, Every Song.

Jackie McLean, alto saxophonist, a marqué l’histoire du hard bop avec une discographie étendue, allant du milieu des années 1950 au début des années 1960 – d’abord pour Prestige, puis pour Blue Note. Son jeu, dur et profondément swing, ancré dans le blues, fait de lui l’une des voix majeures du genre. Mais McLean était aussi un chercheur, attentif aux changements radicaux que connaissait le jazz à cette époque turbulente, et désireux de faire évoluer son art en absorbant les nouvelles tendances.

1962 fut l’année où cette quête se concrétisa avec la sortie de Let Freedom Ring, apportant un son neuf qui, tout en restant fermement enraciné dans le hard bop, intégrait certaines innovations harmoniques issues du free jazz révolutionnaire d’Ornette Coleman, tout en laissant entrevoir l’intérêt croissant de McLean pour le jazz modal. C’est également à cette période que McLean commença à collaborer avec un plus large éventail de musiciens expérimentés dans l’avant-garde, notamment le batteur Billy Higgins, qui avait joué sur les albums fondateurs de Coleman à la fin des années 1950.

Enregistré en septembre 1965 mais sorti seulement dix ans plus tard, Jacknife est un exemple éclatant de cet impératif double : honorer la tradition tout en inventant quelque chose de neuf.

Le groupe réuni pour cet album comptait plusieurs jeunes talents prometteurs. À la batterie, Jack DeJohnette, âgé de presque 23 ans, faisait ses débuts en studio et rejoindrait un an plus tard le quartet de Charles Lloyd. À la trompette, Charles Tolliver, 23 ans, avait déjà fait ses débuts sur It’s Time! de McLean l’année précédente. Larry Willis, 22 ans, jouait du piano, ayant enregistré pour la première fois en janvier de cette année-là sur Right Now. À la basse, Larry Ridley, 32 ans, avait participé à Destination… Out! en 1963. Enfin, Lee Morgan apportait sa seconde trompette : à 27 ans, déjà vétéran du hard bop avec les Jazz Messengers d’Art Blakey, il avait recruté McLean la semaine précédente pour son album Cornbread.

Avec un groupe si jeune et affamé de succès – la plupart étant compositeurs eux-mêmes – il n’est pas surprenant que Jacknife regorge de morceaux mémorables. L’album s’ouvre avec On The Nile de Tolliver, longue pièce de 12 minutes et demie. Exercice de jazz modal aux accents pharaoniques, évoquant un film épique en Technicolor, le morceau est porté par les polyrhythmes singuliers de DeJohnette, laissant McLean déployer un solo mystérieux dès les premières notes.

Climax, composé par DeJohnette, commence par un rattle staccato, semblable à une machine à écrire en surchauffe, avant de plonger dans un hard bop effréné où McLean se montre parfaitement à l’aise, brillant de ses influences bebop et blues, tandis que Morgan livre des interventions précises et virtuoses. Soft Blue, la composition de Morgan – seul morceau où Tolliver et lui jouent ensemble – est un soul-jazz tranquille, légèrement bossa, soutenu par un irrésistible motif de basse.

Le morceau éponyme, Jacknife, de Tolliver, débute par une fanfare complexe avant de s’engager dans un hard bop rapide, McLean swingant intensément tandis que Tolliver impose des lignes tendues et insistantes. Enfin, Blue Fable, seule composition originale de McLean sur l’album, est un blues langoureux aux changements de tonalité surprenants, où le saxophoniste se montre au sommet de son expressivité nocturne.

Jacknife est un témoignage majeur du son exploratoire de Blue Note au milieu des années 1960, conçu par l’un des véritables parrains du hard bop qu’il cherchait à transcender : le légendaire Jackie McLean.

Daniel Spicer est un écrivain, animateur et poète basé à Brighton, avec des contributions dans The Wire, Jazzwise, Songlines et The Quietus. Il est l’auteur d’un livre sur la musique psychédélique turque, d’un ouvrage consacré à la légende du free jazz allemand Peter Brötzmann et d’une anthologie d’articles issus des archives de Jazzwise.

HORACE SILVER Silver in Seatlle: Live at the Penthouse

Available to purchase from our US store.L’ingénieur de Blue Note, Rudy Van Gelder, avait pour objectif de capturer en studio la chaleur naturelle, le réalisme, l’intimité et la présence immédiate du jazz en live. Il était donc quelque peu surprenant que, malgré des albums connus comme The Ornette Coleman Trio: At The Golden Circle, Stockholm et Meet You At The Corner of the World d’Art Blakey and the Jazz Messengers, si peu de disques live aient été publiés par Blue Note pendant l’âge d’or du label.

Lorsque j’ai écrit un article pour Everything Jazz sur les albums live enregistrés pour Blue Note, je me suis demandé ce que certaines de ces formations célèbres auraient donné dans un petit club de jazz, quand ces artistes légendaires étaient à l’apogée de leur art. Grâce au travail d’investigation sérieux de Zev Feldman, alias The Jazz Detective, certains de ces vides commencent maintenant à se combler, et les résultats sont aussi incroyables qu’on pourrait l’espérer.

Après Revival: Live at Pookies Pub d’Elvin Jones en 1967, First Flight to Tokyo: The Lost 1961 Recordings d’Art Blakey et Forces of Nature Live at Slugs de McCoy Tyner & Joe Henderson en 1966, Blue Note a publié cette année un enregistrement live perdu du Quintet de Horace Silver, qui a fait sensation auprès des aficionados du label.

C’était en août 1965, un an après la sortie de son album classique Song For My Father, que Silver emmena son Quintet (Woody Shaw à la trompette, Joe Henderson au saxophone ténor, Teddy Smith à la basse et Roger Humphries à la batterie) au Penthouse à Seattle, où un concert de John Coltrane fut également enregistré cette année-là.

Deux des soirées de cette série de concerts, du 12 au 21 août, ont été enregistrées par l’animateur radio et ingénieur Jim Wilke. Ses bandes ont maintenant été transférées sur vinyle pour cette magnifique édition, produite par Zev Feldman qui avait retrouvé Wilke en 2010.

Les gouttes de sueur sur le visage de Silver alors qu’il frappe les touches, sur la magnifique photographie de couverture de Francis Wolff, suggèrent l’intensité de la performance live du pianiste. En posant l’aiguille sur le disque, les applaudissements chaleureux du public évoquent l’atmosphère de cette nuit d’été à Seattle, alors que le Quintet attaque le morceau d’ouverture The Kicker.

On ne peut qu’imaginer ce que cela devait être d’être présent ce soir-là lorsque les premières notes de Song for My Father remplirent la salle. Prolongé de deux minutes par rapport à la version de l’album, ce morceau joyeux comporte un passage modal oriental signé Henderson. Plus impressionnante encore est la version épique de 18 minutes de Sayonara Blues, tirée de l’album de 1962 The Tokyo Blues, grand favori de Gilles Peterson, qui en avait fait l’éloge à sa sortie.

L’album a été présenté dans un somptueux livret avec des textes de Zev Feldman, Bob Blumenthal, Roger Humphries, les anciens élèves de Silver Randy Brecker et Alvin Queen, et le pianiste Sullivan Fortner, accompagnés de photos de Francis Wolff, Burt Goldblatt et Jean-Pierre Leloir, ainsi que de clichés et de flyers du Penthouse. Une attention aussi soignée rendait justice à l’un des plus grands albums live de jazz de tous les temps, réalisé par l’un des plus grands quintets.

Comme l’écrit Don Was, président de Blue Note, dans l’introduction du livret : « Silver in Seattle fournit un maillon manquant dans notre compréhension de la musique de Horace Silver. » Indispensable pour tout amateur de Blue Note ou de jazz. Depuis que je l’ai acheté, il n’a pratiquement jamais quitté ma platine.

Andy Thomas est un écrivain basé à Londres, qui contribue régulièrement à Straight No Chaser, Wax Poetics, We Jazz, Red Bull Music Academy et Bandcamp Daily. Il a également rédigé des notes de pochette pour les labels Strut, Soul Jazz et Brownswood Recordings.